這篇文章的起源。

來自一個懵懂樂迷的「烏龍」。

他將香港十大中文金曲的入選,當作年度最受歡迎歌手,并且認為,但凡入選的男歌手,地位都不亞于金像獎影帝。

據實而論,金曲入圍當然并不等同于最受歡迎歌手。

而如果拿年度歌手獎和金像獎影帝對比,還真有一個獎,有這個資格。

也即香港十大勁歌金曲的最受歡迎男歌手獎,據說這個結果要比每年的金像獎影帝更受關注。

但這個獎項,自1990年開始,被四大天王壟斷十一年之久。

甚或可以轉換概念,變成年度「最受歡迎」天王。

由之也可以引出一個問題。

天王與影帝。

誰人地位更高?

表面上看。

這兩個概念風馬牛不相及。

天王只得四個。

他們源起于粵語歌壇,從張學友與劉德華的雙星爭雄,到黎明加入戰團形成三劍客,再到返回香港的郭富城一飛沖天,四大天王正式成軍。

整個過程兔起鶻落,甚至很多人還沒回過神,天王就各自歸位。

而直到今天,仍有很多人喜歡念叨一句「包裝」。

但就拿剛過去的紀念張國榮離世二十周年演唱會來說。

已屆五十七歲、以神秘嘉賓身份登場的郭富城燃爆全場,連唱兩首歌曲,一曲快歌《monica》、一曲傳統港風的《有誰共鳴》,快慢皆宜、氣息悠長,顫音功力尤其深厚,甚至清唱更撼人心。

很多人至此方知,「天王」究竟什麼樣。

所以天王不可輕侮。

金像獎影帝則年年有,這個頭銜其實和上面講的最受歡迎男歌手獎一樣,每個年度發放。

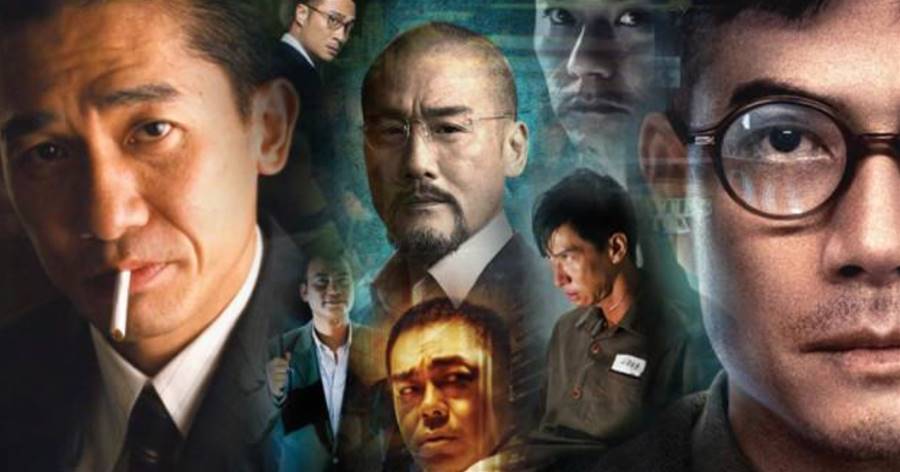

最強的影帝或是周潤發、梁朝偉和梁家輝。

他們三人,一個創下金像獎史上迄今為止的連莊紀錄,另外兩個分別五次和四次封帝,其中梁朝偉更有戛納影帝和總計八次「三金」影帝獎項的加成。

在這里,甚或可以把雙周一成的概念加入進來對比。

換言之,這是一場跨越歌壇與影壇的對決。

該如何選邊站?

九十年代的香港影壇。

是雙周一成的天下,李連杰和劉德華勉強奉陪「五大巨星」末座。

在商業票房的絕對實力下,影帝頭銜實則幾乎全無意義,比如周星馳只拿過一次香港金像獎影帝,但一眾影帝里面,有誰敢說一句,自己在影壇大過周星馳?

而在那個十年,并沒有影帝光環在身的四大天王,咖位僅在雙周一成以及李連杰之下。

這個事實,可能會打破很多人的認知。

比如以當紅人氣明星的交鋒而論,黎明在《墮落天使》中壓番金城武,劉德華在《新上海灘》中壓番張國榮,郭富城在《風云雄霸天下》中壓番鄭伊健,而很多年之后,非偶像型的張學友,仍然能在《赤道》中壓番三影帝獎在身的張家輝。

這說明歌壇的地位,是會跨界影響到影壇的,尤其天王這種「食物鏈頂端」的存在。

這個對比,當然僅限影壇。

那麼如果跳出這個限制,將視野放在整個華語娛樂圈的范圍來衡量。

又會如何?

或可這麼說一句。

但凡大型的活動,尤其帶表演性質的,只要四大天王在場,核心或壓軸,絕無二選。

這件事情完全沒有任何道理可講。

哪怕成龍、周潤發、梁家輝或者梁朝偉、周星馳都會唱歌,也哪怕他們本人也愿意獻唱,但只要有四大天王其一在場,這個結果都不會改變。

這個概念,在過去已經無數次被證實。

舉個簡單的例子。

2003年張國榮離世,最高規格的緬懷,是四大天王在金像獎上清唱一曲《當年情》,十周年和二十周年紀念晚會,則分別是張學友和郭富城壓軸獻唱。

若要深究,一則是歷史因素,二則是技術層面的加成。

而唱歌這回事,當真就可以凌駕于很多藝術類型之上,這當然是一種無法替代的優勢。

當然,即便單論唱歌,也并不完全以唱功來衡量,而是要考慮歌手的綜合實力,比如顏值、氣質、舞台、唱功及跨界能力等等。

四大天王,有三個都可歸類進偶像行列。

頂級偶像,橫跨歌壇、影壇、廣告、慈善、舞台等多個領域,商業價值突出,個人代表作繁多,又均在兩千年代晉級影帝。

就問一句,還有誰?

所以結論顯而易見。

天王之威,實在銳不可當,又兼沛莫能御。

即便拿影帝獎到手軟的梁朝偉。

也同樣無法與天王并論。

換句話說,天王可做影帝,影帝卻很難反向去做天王。

就如當年《寒戰》上映,梁家輝講過,「郭富城正在一步一步走上我的舞台。

」

這是一個不可更替的事實。

而撇開對比的話題。

也可以給很多普通人一個友好的提示。

技多不壓身。